news

greenz.jpに掲載されました

拝啓

何時までに企画書チェックしてとしつこく言われ過ぎると

逆に後回しにしたくなり諸行無常の響きを感じる昨今

みなさまにおかれましては

ますますご清栄のことと存じ上げます。

さて、幣給湯流は

「クリエイティブで持続可能な世界に変えるグッドアイデアを毎日伝える Web マガジン 」

greenz.jpに取材していただきました。

ぜひお目通しくださいませ。

超ラディカル?給湯室で千利休になりきる茶道「給湯流」の秘密に迫る!

(前編)

http://greenz.jp/2010/09/02/910ryu-1st/

(後編)

http://greenz.jp/2010/09/02/910ryu-2nd/

=========

超ラディカル?給湯室で千利休になりきる茶道「給湯流」の秘密に迫る!<前編>

ここが、この日の茶会が開かれた給湯室です。シックなデザインは小堀遠州好み?

朝晩の涼しさと虫の声に秋の訪れを感じるようになった今日この頃、やや季節外れの感はありますが、水木しげるブームの影響で、妖怪と怪談が気になって仕方がない萱原(かやはら)です。

と、切り出しておいて、妖怪や怪談とは全く関係ないのですが(失礼)、そんな暑さの盛り、お茶の世界で何ともブッ飛んだ動きがあるという情報を入手しました。

その名も「給湯流」。

何でも給湯室で正座、まるで京都の茶室にいる思いこみでお茶を点てて飲むんだとか......。

給湯室で「茶の湯」?「茶道」?

つながるようなつながらないような、何だか不思議な組み合わせですが、活動を伝える記事を読むにつけても、何ともただならぬ決意と勢いを感じます。

日本が気になる年頃の小生としては、これは話を聴きに行くしかない!

ということで、給湯流のお茶会にお邪魔して、、家元(仮)のpingpongdasherさんにいろいろ伺って参りました。

給湯室で茶会のはじまりはじまり~。床に正座するのが痛ければ、写真のようにOL必須アイテム「ヨガマット」をひくのもおすすめです。奥に見える掛け軸は何だ?気になるあなたは給湯流の集いに参加すべし!

侘び寂びは、実にパンクな文化でした。

――いやぁ、給湯流スゴイですね。

給湯流を最初に知ったとき、ガツンとヤラレた感じがしました。エキセントリックというかエクストリームというか、ただならぬ勢いに「負けた......」と思いました。

それだけの衝撃を受けたわけですが、実は、「給湯流」のことがよく分かっていません。給湯室でお茶を点てて飲む、というのは分かるのですが、それ以上のことが何とも......。

それで何をしようとされているのか?そもそも何でこんなこと(すいません......)を始めたのか?要は、「給湯流」って何なのか?というようなことをお聞かせください。

家元(仮):分かりにくくてすいません(笑)。勢いで突き進んでいるところがありまして......。

どこから話せばいいか......、も悩ましいところですが、まずは給湯流を始めるまでの流れをお話しますね。

給湯流の七つ道具。って、五つしか見えませんが......。お釜がなければ電気ポットでよし!お茶をいれる器がなければご飯茶碗でもよし!「そこにあるもの」でお茶を愉しむのが「給湯流」。

そもそも、茶道の世界に興味を持ったのはつい最近のことなんです。

実家は典型的な団塊の世代の家庭で、小学生になるとピアノのお稽古に行くのが何となく当たり前、という感じでした。ですので、茶道はもちろん、日本的なものに触れることもなく育ってしまいました。日本を知らずに育った「ロスト・ジェネレーション」です。今から思えば、「ピアノの前に琴とか尺八を教えてくれよ!」って言いたいですよ。

――それすごく分かります。「日本にしかないものをまず教えてくれよ!」と今にしてホントに思います。で、茶道と縁がなかったのがまたどうして?

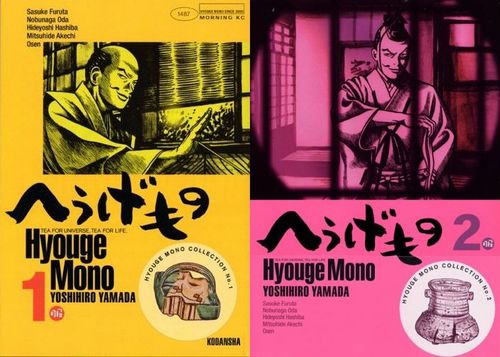

家元(仮):きっかけは『へうげもの』(作・山田芳裕、刊・講談社)というマンガです。武将であり茶人でもある古田織部という人が主人公で、お茶や数奇者の世界をユーモラスに描いています。織部は、千利休の弟子でもありました。

その『へうげもの』が私の周りでブームになりまして、それがきっかけでお茶のことが気になるようにました。

『へうげもの』1巻・2巻。『モーニング』にて隔週連載中。2010年8月時点で11巻まで刊行。コミカルなタッチに織部ファン急増中!?

――『へうげもの』面白いですよね。僕も好きで読んでいます。

家元(仮):『へうげもの』がきっかけで、お茶のことを調べてみたり、お茶会に参加してみたりするうちに、千利休が作った国宝の茶室「待庵」を観に行くことになりました。素人から見るとすごくボロくて狭くて......。広さは2畳しかないんです。

そういう情報は事前にも知っていましたし、国宝なので上がることもできないんですが、実際に外から見ただけで、とてつもないものを感じたんですね。茶室に利休のガッツ、執着心が宿っているように感じました。

SHIO先生のお点前。お茶を点てる仕草が何とも優雅でした。

千利休という人は、侘び寂びを広げたいがために、極端にボロく見える狭い茶室を作ったんだと思いますが、それまではお上品に格式に則ってお茶を点てて飲むのがカッコいいとされていたものを、この茶室を作ることで180度ひっくり返そうとしたわけですね。器についても、中国や朝鮮の洗練された器がよいとされていたものを、真っ黒なごつごつした器が美しいと利休が価値観を転換しました。その心意気がパンクというか反骨精神に溢れていてカッコいいと思ったんです。

その利休のパンク精神を現代に再現しようと思って、いろいろ考えていたところ、「まずは利休と同じくボロくて狭いところでやってみよう」、「それなら給湯室がいいんじゃないか」という話になったわけです。

茶道では、普段の生活で使い続けられた道具のくたびれ加減にわびさびを見出す価値観があります。ちびまる子茶碗はSHIO先生が小さい時に使っていたもの。給湯流WABISABIです。

――『へうげもの』から「待庵」を経て、「給湯室」に辿り着いたわけですね(笑)。

家元(仮):とはいえ、私も周りの人間もお茶をまともに習ったことがなかったですし、「お茶のことをまともに知らない人間だけで集まってやっても......」と思っていたら、何と偶然なことに、10年以上茶道をやっている新人ちゃん(註:後編で登場する「cute ryu girl」ことSHIO先生)が会社に入ったんですね。

彼女は彼女で会社に茶道部を作りたかったようなんですが、声を掛けたら意外に乗ってきてくれて、「給湯室でお茶会」を目出度く開くことができました。

何回かお茶会をやるうちに、メンバーの一人が「これって給湯流だよね」とポロッとこぼした言葉にピンときて、それから「給湯流」を名乗り、私も「家元(仮)」になりました(笑)。

――新人さんさまさまですね(笑)。ちなみに「家元(仮)」っていうのは......?

家元(仮):お茶も満足に点てられないのに「家元」は名乗れないと思って、いまは正式な流派の先生についてお茶を習っています。「(仮)」がいつとれるかは分かりません(笑)。

超ラディカル?給湯室で千利休になりきる茶道「給湯流」の秘密に迫る!<後編>

本来の茶道なら抹茶を立派な器に入れかえますが、給湯流は缶のままでもOK!また、茶道には道具をしまう箱に道具の愛称や和歌などを筆で書く「箱書き」という作法があります。給湯流ではサインペンでお茶缶に書いたりします。ちなみにこの文章は利休辞世の句の一部です(怖)。

給湯室に千利休を召喚する、超ラディカル(?)な「給湯流」のお茶会に潜入したインタビューの後編です。

給湯流のキュートな茶道の先生「cute ryu girl」も登場して、給湯流やお茶の実像に迫ります。

命懸けで戦うサラリーマン・OLにこそお茶を届けたい

――「給湯流」は、これからどこを目指しているのでしょうか?

家元(仮):利休が生きていた時代、侘び茶に触れたのは、戦国大名たちでした。明日死んでしまうかもしれない過酷な状況で戦っているサムライたちが、心を解放するためにお茶を飲んでいたのです。

茶道では「濃茶(こいちゃ)」と「薄茶(うすちゃ)」で飲み方が違います。濃茶はドロドロと濃くお茶を入れ、ひとつの器を飲み回します。自分が飲んだら次の人に渡す前に飲み口をふきます。細やかなところまで気が利いておりますな。

現代、生きるか死ぬかの瀬戸際で戦っているのはサラリーマンやOLだと思うんです。大きな会社でもいつつぶれるか分からないし、会社から突然クビを宣告されるかもしれない。はたまた、馬車馬のように働かされて、いつ過労死するかもしれない。そういう過酷な状況で戦っているサラリーマンやOLに、心を解放するお茶の楽しみを届けたいと思っています。

秀吉は、京都の北野天満宮に、身分に関係なくお茶が好きなら誰でもきてよいというルールで「北野大茶会」を開きました。利休も、茶会を取り仕切る茶頭として関わっています。それに倣って、「給湯流」でも、新人ちゃんから部長、課長を集めて、大茶会を開きたいと思っています(笑)。

――給湯流大茶会、面白そうですね。

これにてこの日の茶会はお仕舞いです。結構なお点前でございました。

家元(仮):それから、利休のパンク精神を受け継いでいきたいと思っています。

修行中の身なのであまり大きな声では言えないのですが、いまお茶を習っている人の中には、家柄もよく生まれつきお茶を習っていたりして、形式を守ることを第一に考えている人もいるのではないかと思っています。

形式には意味があって大切だと思いますが、「給湯流」では、既存の価値を常に疑い創意にこだわりつづけた利休のパンク精神を積極的に受け継いで、サラリーマンやOLちゃんにも茶道を解放したい、と勝手な使命感で動いています......。なんてかっこつけてますけど、抹茶はコーヒーより全然カフェインが強い!だから、会社で眠い時に飲むと企画書を書き上げるスピードが一気にあがったりしますので、ビジネスチャンス的にも給湯流がおすすめです(笑)。

小生も取材の合間に一服いただきました。SHIO先生、ありがとうございます。それにしても、くりくり坊主が伸びかけで、どうにも......な感じですね。

――「給湯流」を始めたいけどよく分からない、という人へのサービスがあると聞きましたが......

家元(仮):そうなんです!「給湯流」では、お茶の点て方や飲み方など、お作法の研修を出張サービスで承ります。お値段は、流派名にちなんで月額910円(笑)。ミニマルなコストでお茶を手軽に楽しむことができるようになります。

「給湯室に茶筅を持ち込めば、あなたも立派な給湯流」

というわけです。

是非奮ってご連絡ください(info☆910ryu.com)!

※☆は@に変えてご送信ください。

日本文化は引き算でした。

ここで、茶道歴10年以上という噂の新人さんにして、給湯流のキュートな茶道の先生「cute ryu girl」のSHIOさんを交えて、お茶についてもう少しだけ深くお話を伺いました。

お片付けをするSHIO先生。その背中に漂うのは充実感?それとも哀愁?

――いきなりですが、「侘び寂び」ってどうしてカッコいいのでしょうか?

SHIO先生:私はお花も習っていたんですが、お花の先生から、「日本の文化は引き算」ということを教わりました。いろいろなものを引いていって、最後に残るものが「侘び寂び」ということなんだと思います。

「給湯流」の、そこにあるものでお茶を楽しもうとする考え方は、「侘び寂び」に通じるものがあると思っています。

お茶の格言に、「野にあるものは野にあるように」というのがありますが、給湯室にあるものを使って「会社にあるものは会社にあるように」お茶を点てるのが面白いと感じています。

家元(仮):おぉ~っ、さすが言うことが違う。

家元(仮)はこんなお方です。

――家元(仮)の前で答えにくいかもしれませんが(笑)、給湯室でお茶を点てることに抵抗はありませんでしたか?茶道部を作りたかったというお話も伺っていますが......。

SHIO先生:特に抵抗はありませんでした。

私は何度か外国でお茶を点てたことがありますが、当然お茶室の設備は日本ほど整っていません。

それから、私は鳥取の出身なのですが、島根や鳥取では、台所で気軽にお茶を点ててお客様をおもてなしする文化が今も残っています。松江藩の藩主だった松平不昧が始めた不昧流という流派の影響だと思います。煎茶の感覚で気軽にお茶を点てて楽しむんです。

なので、「給湯流」の発想は自然に馴染めましたし、とても面白いと思います。

「cute ryu girl」のSHIO先生とkeitagさんのグラビアショット。綺麗になりたい女子は、給湯流に参加すべし。

――日々の暮らしや仕事の中で、お茶が役立つというようなことはありますか?

SHIO先生:お仕事の面でとても役立ちます。

お茶の先生に、作法の意味についていろいろと尋ねたことがありますが、一つ一つに意味があるんですね。お茶の心はお客様をおもてなしすることですが、お客様に心地良い時間を楽しんでいただくために、無駄のない段取り、作法になっているんです。

お仕事も段取りがとても大事なので、お茶とのつながりを感じています。

――「給湯流」の活動を通じて、伝えたいこと、実現したいことはありますか?

SHIO先生:お茶は手軽に楽しめる、ということを伝えていきたいですね。出張サービスの話が先程ありましたが、企業の研修にお茶を取り入れるようなことにも取り組んでいけたら面白いと思っています。

とにかく、最初の一歩はお茶を点てること。まずはそこから始めてほしいですね。

台所でお茶を点てるとは実にお手軽です。SHIO先生のお話を伺っていると、初めはラディカルに思えた給湯流が、至極全うなものに思えてきました。

出張サービスを頼むと、キュートなSHIO先生がお点前を教えてくれます。

お茶を始めてみようと思ったあなた、「給湯流」の扉を叩いてみてはいかが?

« 【給湯流コンセプトまとめパワポ】岡倉天心様 お世話になっております(敬礼) (スキーム)

» CNN系列サイトに掲載されました (news)